Einleitung

Conni auf Onlyfans? In diesem Sommer tauchten auf Social Media massenhaft KI-generierte Memes rund um die Kinderbuchfigur Conni auf – darunter durchaus fragwürdige Inhalte. Der Carlsen Verlag reagierte mit klaren Grenzen: Kein generiertes Meme sei genehmigt – bei problematischen Inhalten oder kommerzieller Nutzung folge eine Löschaufforderung.

Der Fall zeigt: KI-Content berührt längst nicht nur Technik, sondern zentrale Fragen von Recht, Ethik und Markenführung. Wo endet kreative Freiheit – und wo beginnt die Verantwortung? In dieser Ausgabe werfen wir einen klaren Blick auf die rechtlichen Stolperfallen und strategischen Fragen beim Einsatz von KI-Content.

Hinweis: Dieser Beitrag stellt keine Rechtsberatung dar und kann eine individuelle juristische Prüfung nicht ersetzen.

EU AI Act – Was Marken jetzt wissen müssen

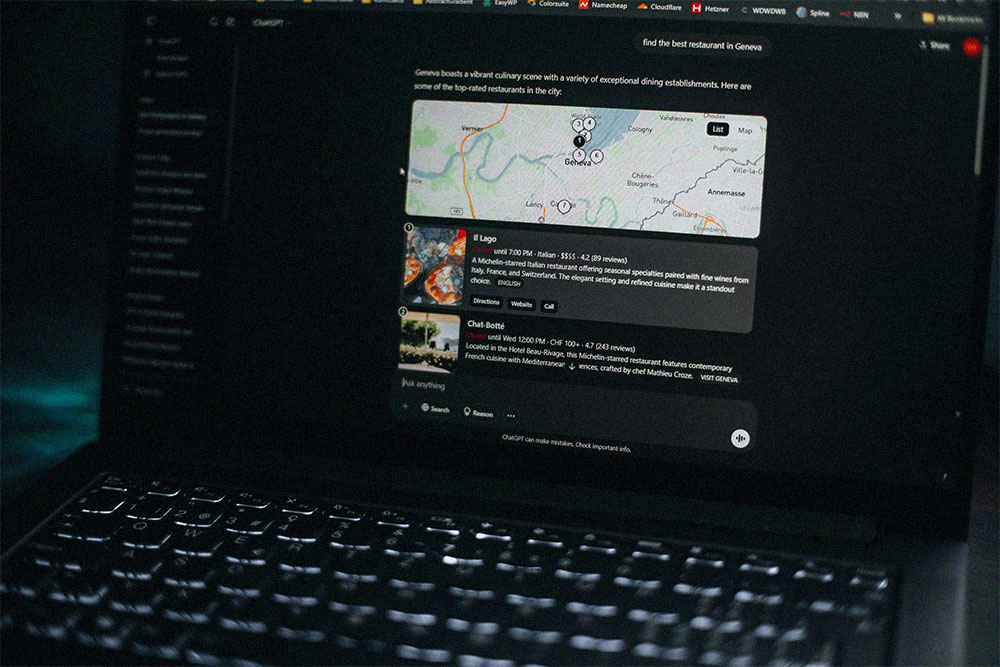

Der Fall Conni zeigt: Sobald generierte Inhalte öffentlich geteilt werden, sind Markenrechte, Urheberfragen und ethische Debatten nicht mehr theoretisch – sie sind real. Umso wichtiger ist ein klarer regulatorischer Rahmen. Genau den liefert der EU AI Act, der seit August 2024 gilt – und nun schrittweise konkrete Pflichten für den Umgang mit KI definiert.

Und ab 2025 wird es konkret: Wer generative KI nutzt, muss wissen, welche Rolle er einnimmt – und welche Pflichten damit verbunden sind.

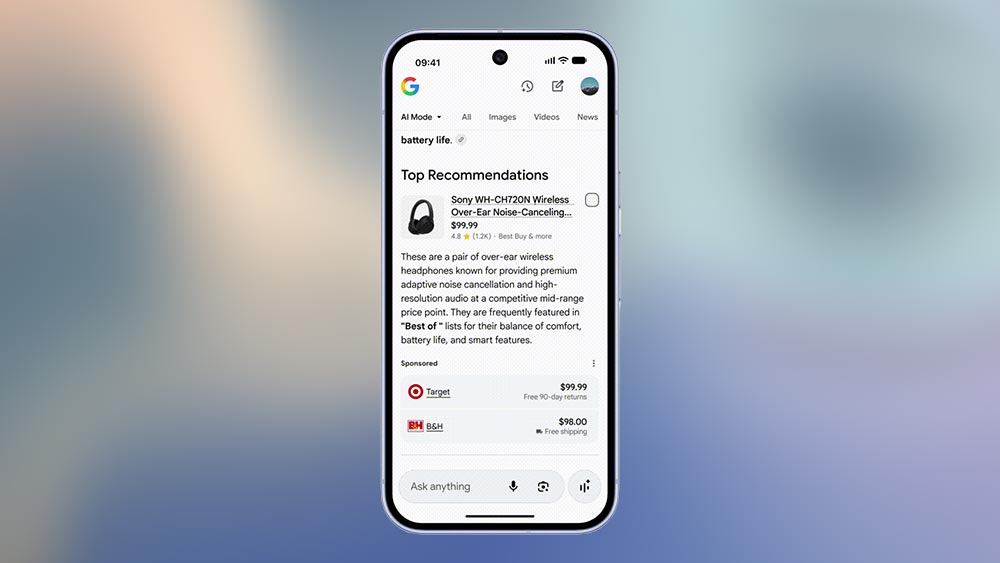

- Seit August 2025: Transparenzpflicht für Anbieter von General Purpose AI. Wer Tools wie ChatGPT einfach „nur“ nutzt, ist (noch) nicht betroffen.

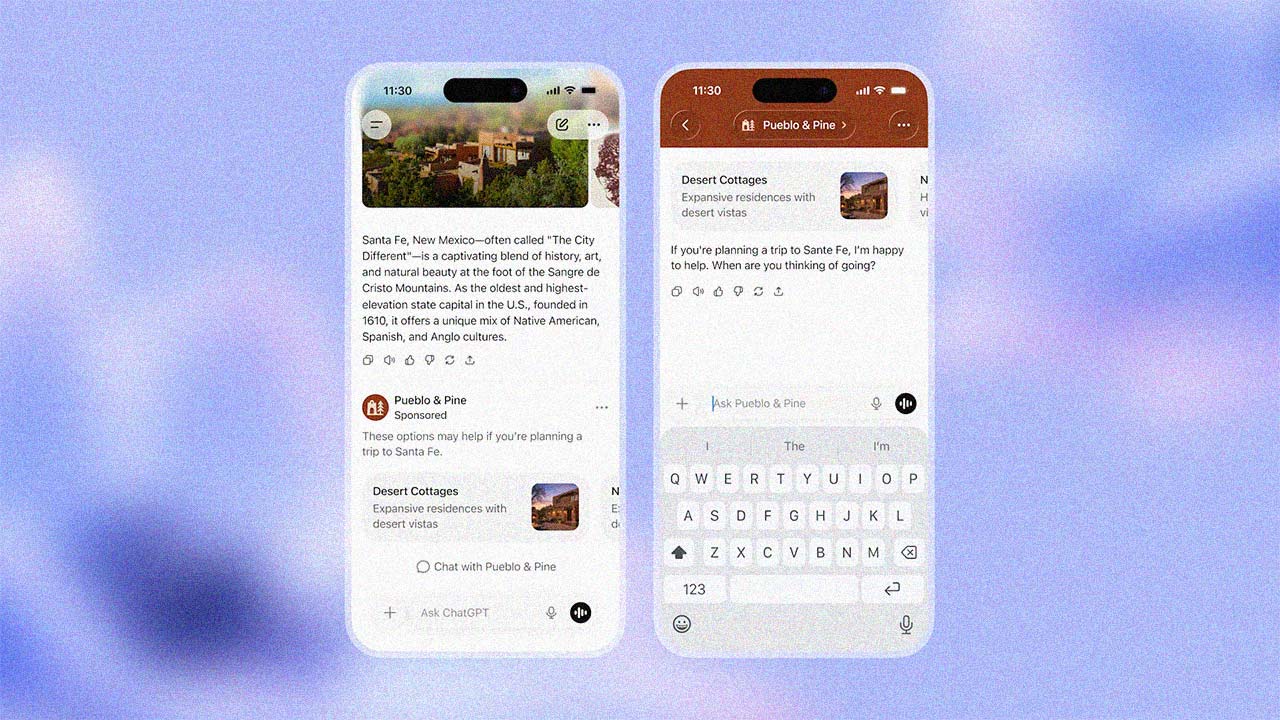

- Ab August 2026: Kennzeichnungspflicht von KI-generierten Inhalten - vor allem Deepfakes oder öffentlich relevante Texte

- Seit Februar 2025: Pflicht zur KI-Schulung von Mitarbeitenden– rechtlich gefordert, auch wenn (noch) nicht aktiv kontrolliert.

⚠️ Eine allgemeine Kennzeichnungspflicht für KI-Content gilt erst ab 2026 – viele Plattformen markieren KI-generierte-Inhalte aber schon heute automatisch. Das ist keine Einladung zur Sorglosigkeit: Urheberrechte, Markenrecht und Fair Use gelten weiterhin – unabhängig vom KI-Tool.

Urheberrecht & Trainingsdaten: Was gilt, was geht?

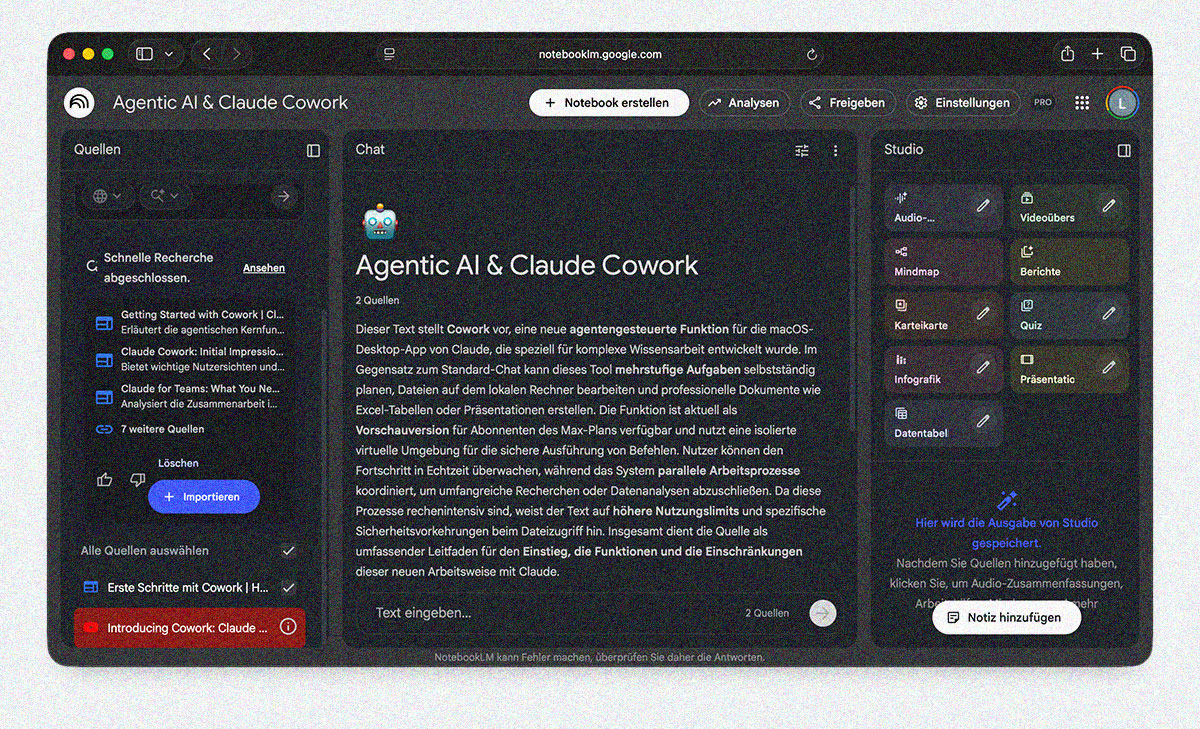

Generative KI funktioniert nur, weil sie mit bestehenden Inhalten trainiert wurde – viele davon urheberrechtlich geschützt. Ob das legal war, ist juristisch (noch) nicht abschließend geklärt. Fakt ist: Die Trainingsbasis bleibt intransparent – gerade bei großen Modellen.

Für Marken bedeutet das: KI-Content sollte nicht blind verwendet werden. Urheberrechte gelten auch dann, wenn sie technisch nicht sichtbar sind. Gleichzeitig wäre es ein Fehler, sich komplett abzuschotten – die Chancen sind real, aber sie brauchen einen klaren Rahmen.

Das heißt in der Praxis: Rollen klären. Inhalte prüfen. Prozesse definieren.

Denn wer jetzt saubere Strukturen schafft, spart sich später juristischen Stress – und schützt das eigene Image.

Und: Mitarbeitende sensibilisieren. Denn nicht jeder Prompt ist harmlos – und nicht jeder Output automatisch rechtssicher.